Un confine a 240 metri di profondità. Un confine nel cuore della montagna. E, quando il confine era appunto un confine “vero”, turni della Guardia di Finanza per aprire e chiudere il valico e per il controllo documenti.

E’ la galleria di Bretto, nel complesso minerario di Cave del Predil, nel Tarvisiano, uno dei principali giacimenti piombo-zinciferi italiani, sfruttato sin dall’VIII secolo avanti Cristo. Era stata scavata in corrispondenza delle gallerie di massima profondità della miniera per garantire lo scolo delle acque che così, appunto, uscivano dalla montagna in corrispondenza del paesino di Bretto, Log Pod Mangartom il suo nome sloveno. Quando venne scavata la galleria, era il 1905, qua era tutto impero austroungarico. Certo, nessuno si sarebbe immaginato che una quarantina di anni più tardi questo sarebbe diventato un confine sotterraneo. Di più: il più singolare punto di contatto tra Est e Ovest lungo la Cortina di ferro.

il 1905, qua era tutto impero austroungarico. Certo, nessuno si sarebbe immaginato che una quarantina di anni più tardi questo sarebbe diventato un confine sotterraneo. Di più: il più singolare punto di contatto tra Est e Ovest lungo la Cortina di ferro.

Già durante la prima Guerra mondiale la galleria di Bretto rivestì un ruolo misconosciuto eppure forse decisivo per scrivere una delle pagine di storia più drammatiche, quella della rotta di Caporetto dell’Esercito italiano: lungo questi cinque chilometri vennero fatti scivolare dal Tarvisiano all’alta valle dell’Isonzo centinaia di migliaia di soldati soprattutto di nazionalità tedesca al riparo dagli occhi delle vedette italiane appostate sulle montagne immediatamente a Sud della valle di Cave, nella zona del Canin.

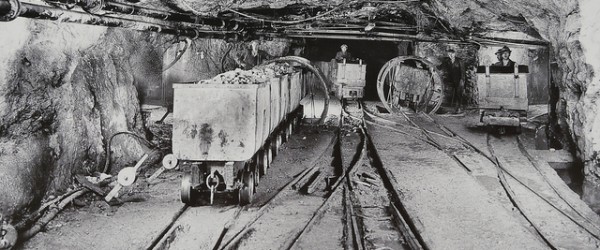

L’idea venne a un giovane ufficiale germanico, Erwin Rommel, al tempo ufficiale degli Alpen Korps e più tardi noto come la “volpe del deserto”. I numeri relativi all’utilizzo da parte dell’esercito della galleria sono impressionanti: nel 1915 seicento corse del trenino sotterraneo avevano permesso il trasporto di 32.120 soldati, nel 1916 10.939 corse e 144.755 soldati, nel 1917 21.946 corse e 270.015 soldati, nel 1918 33.495 corse e 446.890 soldati. Oltre a, complessivamente, 240mila tonnellate di viveri, munizioni e altri materiali. Il traffico attraverso la galleria si svolgeva 16 ore al giorno: al fronte giungevano unità fresche, nel senso contrario venivano trasportati i feriti. Una sciagura però accadde già durante la guida di prova a causa di un contatto con l’impianto elettrico. In seguito altri incidenti anche mortali si verificarono per il contatto con i lunghi fucili. La zona di Log/Bretto divenne così zona militare con numerose baracche di legno e magazzini. C’era l’ospedale e i militari bosniaci costruirono pure una piccola moschea. Dinanzi all’uscita della galleria venne costruita un’autentica stazione ferroviaria e vi fu montato un trasformatore. I dirigenti della miniera, con Cave sotto il tiro dell’artiglieria italiana, spesso pernottavano a Log/Bretto negli edifici di fronte alla galleria: come veicolo usavano un vagoncino più comodo, del quale usufruivano pure gli alti ufficiali durante le loro visite al fronte.

E la usavano anche i civili, che potevano così passare da una valle all’altra in maniera più comoda rispetto alla strada delle montagne: anche loro, come i militari e come i minatori, si calavano nelle grandi ceste di metallo che erano gli ascensori dell’epoca e poi via, con il trenino che percorreva i cinque chilometri della galleria.

E la usavano anche i civili, che potevano così passare da una valle all’altra in maniera più comoda rispetto alla strada delle montagne: anche loro, come i militari e come i minatori, si calavano nelle grandi ceste di metallo che erano gli ascensori dell’epoca e poi via, con il trenino che percorreva i cinque chilometri della galleria.

Ma come era questa galleria? Lo racconta Darinka Pirc in una testimonianza sulla Grande Guerra raccolta da Camillo Pavan e citata dal sito internet www.camillopavan.it/Grande_guerra/Alto_Isonzo/retrovie.htm. Ebbene, ricorda la Pirc, che abitava a Bovec/Plezzo e che utilizzava il trenino sotterraneo per andare a trovare il papà soldato che arrivava a Tarvisio da Arnoldstein dove era di stanza, che “si entrava nella galleria sotto il lago di Predil/Raibl (Rabeljsko Jezero) e si usciva giusto a Log pod Mangartom/Bretto. Per entrare bisognava prendere l’ascensore che utilizzavano anche i minatori; era tutto in ferro, come un grande cesto di ferro, e con quello si scendeva giù nella terra per due-trecento metri. Io avevo tanta di quella paura che gridavo come una matta, perché era tutto scuro, ma nero, nero. Finita la discesa con l’ascensore si imboccava la galleria con il trenino. E anche qui gridavo e gridavo, perché non si vedeva niente. Solo a un certo punto, sarà stata la metà della galleria, c’era una piccola luce, che illuminava la statua di Santa Barbara, patrona dei minatori”.

E lo stesso trenino continua a correre avanti e indietro lungo la galleria anche quando poi questa – nel periodo tra le due guerre – diventa tutta italiana. Poi, finita la guerra, il trattato di Parigi traccia i confini. E così l’ingresso della miniera si ritrova in Italia (la proprietà era inglese, ecco perchè Cave rimase italiana) ma l’uscita della galleria di Bretto in Jugoslavia. E così ancora oggi che la Jugoslavia non c’è più e l’Alta Valle dell’Isonzo è Slovenia, qua sotto, al tredicesimo livello, 240 metri di profondità, si trova quello che forse è l’unico posto di confine sotterraneo al mondo: una piastra di marmo indica la frontiera e una barriera meccanica (un carro che monta un intreccio di putrelle) impedisce il passaggio, rubricato dagli atti ufficiali dell’Accordo di Udine tra Italia e Jugoslavia come valico di Seconda categoria, transitabile solo con il “lasciapassare”, la famosa – da queste parti – “prepustnica”. Era, di certo, il più singolare punto di contatto tra Est e Ovest negli anni della “Cortina di ferro”, anche se il confine tra Italia e Jugoslavia perfino qua sotto, nelle viscere della terra, è sempre stato, tutto sommato, un confine molto “aperto”. Quando veniva utilizzato (un tempo per permettere ai lavoratori sloveni di raggiungere la miniera anche quando le strade in superficie erano bloccate dalla neve, negli anni più recenti solo più per i lavori di manutenzione) si doveva chiamare la Guardia di Finanza. Attenzione, però: guai a dimenticarsi di avvertire i graniciari, le temibili guardie di confine jugoslave, in servizio a Log Pod Mangartom. Vedendosi sbucare qualcuno dalla galleria, avrebbero sicuramente sparato! Spiega G. Franco Ferrari nel suo “Viaggio nelle miniere” (Roma, Canesi, 1965): “Ogni giorno, alle cinque del mattino, si svolge lo stesso rito. Un finanziere toglie i piombi della porta di accesso ai comandi di un argano, preme un pulsante, la pesante cancellata di sbarramento scivola sulle rotaie e scompare in un anfratto della galleria. Il trenino dei minatori sloveni entra in Italia. Una breve operazione di controllo, e di nuovo lo sbarramento torna al asuo posto, la porta dell’argano rinchiusa, e si assicurano i piombi ai lucchetti. L’operazione viene ripetuta alle due del pomeriggio, quando il trenino riporta gli operai in Jugoslavia. La galleria è lunga quasi sei chilometri e il trenino, composto da una decina di vagoni trainati da un piccolo locomotore elettrico, la percorre a una velocità massima di 20 chilometri”.

chiamare la Guardia di Finanza. Attenzione, però: guai a dimenticarsi di avvertire i graniciari, le temibili guardie di confine jugoslave, in servizio a Log Pod Mangartom. Vedendosi sbucare qualcuno dalla galleria, avrebbero sicuramente sparato! Spiega G. Franco Ferrari nel suo “Viaggio nelle miniere” (Roma, Canesi, 1965): “Ogni giorno, alle cinque del mattino, si svolge lo stesso rito. Un finanziere toglie i piombi della porta di accesso ai comandi di un argano, preme un pulsante, la pesante cancellata di sbarramento scivola sulle rotaie e scompare in un anfratto della galleria. Il trenino dei minatori sloveni entra in Italia. Una breve operazione di controllo, e di nuovo lo sbarramento torna al asuo posto, la porta dell’argano rinchiusa, e si assicurano i piombi ai lucchetti. L’operazione viene ripetuta alle due del pomeriggio, quando il trenino riporta gli operai in Jugoslavia. La galleria è lunga quasi sei chilometri e il trenino, composto da una decina di vagoni trainati da un piccolo locomotore elettrico, la percorre a una velocità massima di 20 chilometri”.

Con l’ingresso della Slovenia in Schengen anche questo posto di confine viene aperto (si fa per dire: ormai viene  utilizzato solo più per i lavori di manutenzione). E lì, all’uscita della galleria sul versante sloveno – appunto, a Log pod Mangartom, sulla strada che da Bovec/Plezzo sale verso il confine – l’epopea della miniera è ancora oggi raccontata da una serie di interessanti pannelli che ne riassumono la storia, oltre che, proprio come a Cave, da un reperto storico, un antico trenino usato per “correre” in quella galleria. L’ingresso della galleria è sulla sinistra salendo da Bovec/Plezzo: appena entrati in paese si vede sulla sinistra una anconetta dedicata a Santa Barbara. Si imbocca la stradina e dopo un centinaio di metri si è arrivati.

utilizzato solo più per i lavori di manutenzione). E lì, all’uscita della galleria sul versante sloveno – appunto, a Log pod Mangartom, sulla strada che da Bovec/Plezzo sale verso il confine – l’epopea della miniera è ancora oggi raccontata da una serie di interessanti pannelli che ne riassumono la storia, oltre che, proprio come a Cave, da un reperto storico, un antico trenino usato per “correre” in quella galleria. L’ingresso della galleria è sulla sinistra salendo da Bovec/Plezzo: appena entrati in paese si vede sulla sinistra una anconetta dedicata a Santa Barbara. Si imbocca la stradina e dopo un centinaio di metri si è arrivati.

Poi… Poi la miniera – che negli anni Cinquanta dava lavoro a oltre 1100 persone – chiuse nel 1991, proprio poche settimane prima dell’indipendenza della Slovenia. Eppure, ogni tanto, quel trenino percorre ancora oggi la galleria di Bretto, anche se adesso non è più necessario che quaggiù scenda anche la Guardia di Finanza (Schengen vale perfino nel cuore della montagna): c’è da tenere pulita la galleria di scolo, guai a non fare la manutenzione.

Intanto nel paese della miniera, Cave del Predil, stanno provando a regalarsi un futuro nuovo scommettendo sul turismo. Hanno creato un piccolo ma affascinante museo ed è possibile anche essere accompagnati in miniera, percorrere poche centinaia di metri dei 120 chilometri di gallerie che avevano trasformato la montagna in un gruviera per 520 metri sotto il livello del paese e 450 sopra di esso: nel 2009 è stato anche realizzato un nuovo percorso con trenino che rende ancora più affascinante la visita ma intanto sono già migliaia le persone che ogni anno indossano mantellina ed elmetto gialli per entrare in questo mondo sconosciuto.

percorrere poche centinaia di metri dei 120 chilometri di gallerie che avevano trasformato la montagna in un gruviera per 520 metri sotto il livello del paese e 450 sopra di esso: nel 2009 è stato anche realizzato un nuovo percorso con trenino che rende ancora più affascinante la visita ma intanto sono già migliaia le persone che ogni anno indossano mantellina ed elmetto gialli per entrare in questo mondo sconosciuto.

Sconosciuto come il valico sotterraneo, come il valico della galleria di Bretto nelcuore della montagna.

di Guido Barella

Una Risposta a“Il confine nella montagna”

Trackbacks/Pingbacks

- Alpi Giulie - Cave del Predil e le sue ex miniere, visita ideale per famiglie con bambini (sopra i 5 anni) - - [...] Il confine nella montagna da ilpinguinoviaggiatore.it [...]

Dopo pochi anni dal mio arruolamento (1985), venni minacciato di trasferimento da un Ufficiale che mi disse, ti mando a fare dogana alla miniera di Cave del Predil